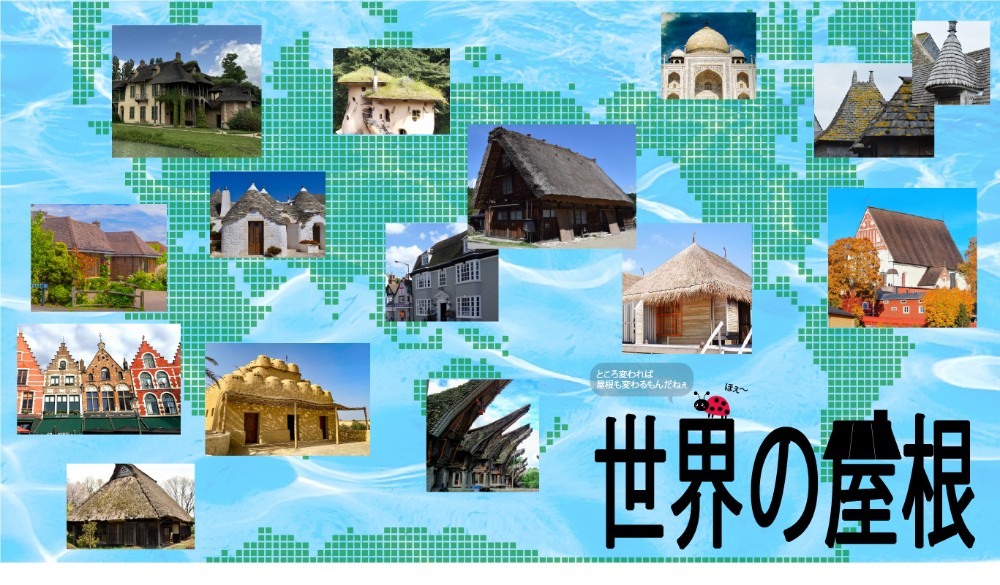

🗞️〖雑学コーナー②〗世界の屋根📰

2025年02月25日 14:23:00

今回のブログは、不定期アップ予定の〖雑学コーナー〗の第2回目。

前回は「外壁」をテーマにしましたので、今回は「屋根」にしたいと思います😀

珍しい屋根のデザインや構造には、地域の気候や文化、建築技術の影響が色濃く反映されています。

それではさっそく、現存する珍しい屋根をとりあえず20種類紹介します😁

1. 茅葺(かやぶき)屋根(日本・ヨーロッパなど)

茅(ススキやヨシなどの植物)を厚く積み重ねて作る屋根。

優れた断熱性・耐湿性を持ち、伝統的な日本家屋や合掌造り、ヨーロッパの田舎の家に見られる。

数十年ごとに葺き替えが必要。

2. 板葺(いたぶき)屋根(日本)

ヒノキやスギの薄い板を重ねて敷いた屋根。

日本の神社仏閣に多く、釘を使わずに固定することも。水はけを考慮して勾配をつけるのが特徴。

3. 石葺(いしぶき)屋根(フランス・インドなど)

スレートや粘板岩などの石を薄く加工し、積み重ねて作る屋根。

耐火性と耐久性に優れ、ヨーロッパの古い家や教会で見られる。

重量があるため、しっかりした構造が必要。

4. 土葺(つちぶき)屋根(中国・アフリカなど)

粘土や土を塗り固めた屋根で、断熱効果が高い。

土が風雨で削られるため、定期的な補修が必要。特に乾燥地域の伝統的な建築に用いられる。

5. 草屋根(グリーンルーフ)(北欧・ドイツなど)

屋根の上に土を敷き、草木を植えた屋根。

断熱性・防音性に優れ、環境負荷を軽減できる。

スカンジナビア地方やドイツのエコ住宅に多い。

6. 寄棟(よせむね)屋根(日本)

四方に傾斜のある屋根で、風の影響を受けにくく、耐久性が高い。

日本の一般住宅や寺院に多く採用される。

7. 入母屋(いりもや)屋根(日本・中国など)

上部が切妻(きりづま)、下部が寄棟になった屋根。

日本の城や寺院に多く、格式の高い建築に使われる。

8. マンサード屋根(フランス)

上部は緩やかな傾斜、下部は急傾斜の屋根。

屋根裏を居住空間として利用しやすいのが特徴。

フランスの伝統的な建築に多く見られる。

9. ガンブレル屋根(アメリカ)

マンサード屋根に似ているが、二段階で角度が変わる。

アメリカの農家や倉庫、馬小屋によく使われる。

10. バタフライ屋根(モダン建築)

中央が谷になり、両端が持ち上がった形状。

雨水の再利用がしやすく、モダンなデザインが特徴。

11. ヴォールト屋根(ヨーロッパ・中東など)

アーチ状の屋根で、重力を分散し、柱の少ない広い空間を作れる。

ローマ建築や教会、地下室に多い。

12. ドーム屋根(世界各地)

球形の屋根で、風を受け流しやすく、地震にも強い。

イスラム建築やヨーロッパの大聖堂でよく見られる。

13. スキップフラット屋根(モダン建築)

高さが異なるフラットな屋根を組み合わせた形状。

室内の採光や通気性を向上させる工夫がされている。

14. オニオンドーム屋根(ロシア・中東など)

タマネギのような形をした屋根で、雨や雪が滑り落ちやすい。

ロシア正教の教会やインドのタージ・マハルに代表される。

15. シェル屋根(モダン建築)

貝殻のような曲線デザインの屋根。

シドニー・オペラハウスが有名。

曲面構造により、内部空間を広く使える。

16. フライングルーフ(モダン建築)

建物の本体から浮いているように見える屋根。

風通しやデザイン性を重視した現代建築でよく使われる。

17. カーブド屋根(モダン建築)

湾曲したデザインの屋根で、空気抵抗を減らし、エネルギー効率を向上させる。

流線形の未来的な建築に多い。

18. ジグザグ屋根(シェッド屋根)(工場・倉庫など)

一方向に傾斜した屋根を連続して配置し、日光を効率的に取り込める。

工場やスタジアムでよく採用される。

19. トランケートピラミッド屋根(中南米・アジア)

ピラミッド型の屋根の頂点を平らにしたもの。

伝統的な中南米の神殿やアジアの仏塔に見られる。

20. 藁葺き(わらぶき)屋根(アフリカ・アジアなど)

ヤシの葉やワラを編んで作る屋根で、軽量かつ通気性が良い。

東南アジアやアフリカの伝統建築に多い。

まとめ

珍しい屋根は、それぞれ地域の気候や文化に合わせて発展してきました。

例えば、寒冷地では断熱性が高い屋根、降水量が多い地域では水はけの良い屋根が採用されています。

世界には、まだまだ珍しい屋根が数多く存在しますよー!

あなたはどの地域の屋根が気になりますか?😊